| 離婚の基礎知識 | |||

| 1:離婚とは | 2:夫婦関係修復 | 3:男性の離婚 | 4:女性の離婚 |

| 5:離婚の種類 | 6:協議離婚 | 7:調停離婚 | 8:裁判離婚 |

| 9:法定離婚事由 | 10:浮気・不倫 | 11:悪意の遺棄 | 12:その他の事由 |

| 13:婚姻費用 | 14:離婚の慰謝料 | 15:財産分与 | 16:子供の養育費 |

| 17:子供の親権 | 18:面会交流権 | 19:年金分割 | 20:離婚協議書 |

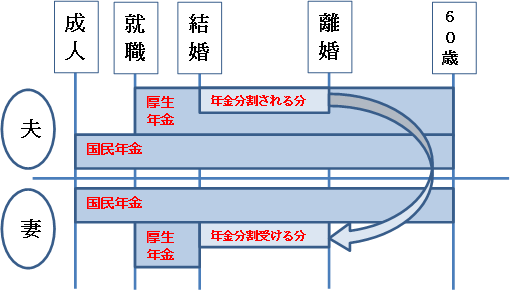

年金分割制度とは、離婚などをしたときに、厚生年金保険料の加入記録を夫婦であった者どうしの間で分割することが出来る制度のことをいいます。

年金分割制度には、「合意分割」と「3号分割」という2種類があります。

簡単に説明すると、「3号分割」は平成20年4月1日から実施されていて、年金事務所に請求を行なうだけで、自動的に50%が分割されるというものです。

なお、この場合に分割されるのは、平成20年4月1日以降の分だけです。

平成20年3月31日までの分については「合意分割」の方法によらなければなりません。

「合意分割」は平成19年4月1日から実施されており、婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録を最大2分の1まで分与する事が出来るという制度です。

「合意分割」は平成19年4月1日から実施されています。

婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録を最大2分の1まで分与する事が出来ます。

方法としては、平成20年4月より、夫婦で一緒に年金事務所(旧:社会保険事務所)に足を運び、年金分割請求の届出をすることで、年金分割をすることが可能になりました。

なお、誤解されている方が多いのですが、離婚時の年金分割といのは、年金支給額を分けるものではありません。

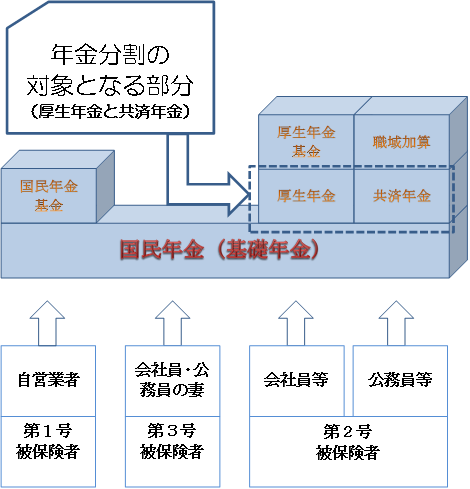

基礎年金である国民年金部分は分割の対象とはなりませんし、上積みとなる厚生年金基金や企業年金も分割の対象とはなりません。

あくまで、厚生年金部分または共済年金部分の、その年金支給額に関する算定の基礎となる標準報酬月額というものについて、婚姻期間中の記録を分ける、ということです。

よって、割合を50%としても、50%の支給にはなりません。

|

合意分割制度においての按分割合は、対象期間標準報酬総額の多い人から少ないへ「年金分割のための情報提供通知書」に記載された下限の割合から50%までの範囲内で、原則として当事者間で自由に取り決めを行うことが可能です。

当事者間で按分割合についての合意が得られない場合には、家庭裁判所での調停や審判、もしくは、最終的には裁判によって決することになります。

裁判の場合、よほどの事情(悪意の遺棄、協力義務違反、一方が介護を受ける状態)がない限り、仮に専業主婦(専業主夫)などであっても、原則として按分割合は50%となります。

もしも、夫婦で一緒に年金事務所に足を運ぶことが不可能な場合には、その按分割合について合意した内容を記載した離婚公正証書を作成し、所定の届出先に提出することで分割されます。

一般企業にお勤めの方及びその配偶者であった方

⇒ 年金事務所(旧:社会保険事務所)

国家公務員共済組合の組合員である方(現在も国家公務員である方)及びその配偶者であった方

⇒ 所属している共済組合または国家公務員共済組合連合会年金部

国家公務員共済組合の組合員であった方(既に退職している方)及びその配偶者であった方

⇒ 加入している地方公務員共済組合

私立学校にお勤めの方及びその配偶者であった方

⇒ 日本私立学校振興・共済事業団

上記の方法をとることにより、年金受給開始年齢になると定めた内容の年金が支給されます。

※注意事項※

年金分割請求の届出は離婚から2年以内に行わないと、分割がされません。

自営業者などの国民年金(1号被保険者)保険料納付記録は分割されません。

分割を受けられる被保険者は1号〜3号のいずれの方でもOKです。

「3号分割」という制度が、平成20年4月1日から実施されています。

第3号被保険者(専業主婦など)に限り、婚姻期間中の平成20年4月から離婚までの期間に対応する2号被保険者(厚生年金や共済年金)の年金保険料納付記録の2分の1が、配偶者の同意や裁判所の許可がなくても、社会保険庁に年金分割の請求を行うことにより、自動的に分割される、というものです。

※注意事項※

ただし、平成20年3月31日までの分は「合意分割」の方法によらなければなりません。

自営業者などの国民年金(1号被保険者)保険料納付記録は分割されません。

分割を受けられる被保険者は3号の被保険者のみです。

|

| 離婚の基礎知識 | |||

| 1:離婚とは | 2:夫婦関係修復 | 3:男性の離婚 | 4:女性の離婚 |

| 5:離婚の種類 | 6:協議離婚 | 7:調停離婚 | 8:裁判離婚 |

| 9:法定離婚事由 | 10:浮気・不倫 | 11:悪意の遺棄 | 12:その他の事由 |

| 13:婚姻費用 | 14:離婚の慰謝料 | 15:財産分与 | 16:子供の養育費 |

| 17:子供の親権 | 18:面会交流権 | 19:年金分割 | 20:離婚協議書 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

私は、幼いころに両親が離婚し、母子家庭で育ちました。 >>>代表者ご挨拶

行政書士 小竹 広光 |

|

|